国際教養振興協会は、国際社会の一員としての意識を持つ「国際教養人」の創出を支援しています。

しめ縄プロジェクト

しめ縄プロジェクト

Our Project

しめ縄づくりプロジェクト関連ニュース

大阪万博「共創チャレンジ」登録承認

令和4年(2022年)5月、当「しめ縄づくりプロジェクト」は、大阪・関西万博が推奨する「いのち輝く未来社会のデザイン」実現のためのアクション、「共創チャレンジ」への登録が承認されました。

これでオリンピックに引き続き、大阪・関西万博でも当活動を知って頂くことができました。

まだまだ小さな活動ではございますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

→大阪・関西万博共創チャレンジはこちら

「Beyond 2020」認定

令和元年(2019年)10月、当「しめ縄づくりプロジェクト」は、内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局が運営している文化キャンペーン・プログラム、「beyond 2020」の認定を受けました。

これはオリンピック開催後におけるレガシー創出を目的に当プログラムが日本文化の魅力を発信する活動として認められたことになります。

まだまだ小さな活動ではございますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

→beyond 2020 公式サイトはこちら

活動背景

「忘れ去られる文化・習慣の意味」

皆さんは、きちんと自分たちが生まれ育った国の「祝祭日の意味」や「年中行事の意味」、身の回りの文化に対するあらましをご理解されておりますでしょうか。多分、あまり意味までは考えたことがないと答えられる方も少なくないのではないでしょうか。実際、「正月飾り」や「初詣」も馴染みはあっても意味までは理解されている方は少ないように思います。これも「習慣化」と言えば聞こえはいいのですが、別の言い方をすれば、姿や形のみが留まるといった表面的理解、「文化の形骸」と言っても過言ではありません。

実際、いかに貴重な伝統的習慣であっても形骸化に陥ると失われる危険度も増します。かつては、自動車のフロントにしめ飾りをつけておりましたが、今ではそうした姿を見ることはほとんどありません。これが特定の事故や事件に誘発されたものであれば理解もできますが、そうした事実がない上で自然消滅した過去を見れば、如何に崇高な伝統や文化であっても時代の理解を失えば、容易になくなってしまうのです。これを私たちは「伝統文化のファッション化」と呼んでおります(時代の価値観に容易に淘汰されてしまう状態)。

しかも、時代は大家族主義から核家族、お一人様へと移行し、学校教育の中でも社会教育よりも大学進学が尊重されるようになりました。このため、今日の日本では、伝統的な文化や風習の意味や理解に触れる機会すら失われつつあるのです。

グローバリズムにダイバーシティと多様的価値観が増していくことは理解できますが、それも共生社会という統合的基盤の上に成り立ってこその話となります。現在、日本の伝統文化はその独自の個性によって、海外からも非常に高い耳目を集めております。「世界を知るにはまず自分から」。本プロジェクトは、そんな私たちが持っている文化の可能性に気づく、その気づきの一歩としてお役立ていただけると強く信じている次第です。

なぜ、しめ縄づくりなのか?

しめ飾りは何でできいるかご存知ですか?

それでは、なぜ、「お正月」という習慣を取り上げたかというと、一つには、「お正月が全国共通の国民的行事である」ということ、二つには、「日本人の日本に対する無理解を象徴とする出来事が既に起こっている」ということ、この二点にが上げられます。

実際、「教養」を一言で定義することは難しいかもしれませんが、お正月であれば、誰もが身近な文化的習慣として一定のイメージは持っていらっしゃると思います。このため、お正月は、他のテーマや習慣に比べ、地域や老若男女を問わず誰にでもわかりやすく感じられる高い共感性を含んだテーマだと感じております。

しかしながら、その現状で申し上げれば、「お正月」は本来、農業・穀物の神さまとなる「年神さま」をお迎えするための習慣でありながら、お正月に用いられるしめ飾りは本来の「稲わら」ではなく、「中国産の水草」という「雑草の類」が市販のスーパーなどに流通しております。これこそ、まさに形だけで中身を伴わなくなった象徴と言えるのではないでしょうか。

このため、見た目は市販で売られているものよりも不恰好・不細工に映るかもしれませんが、自分たちできちんと稲わらで作って、文化的な意味を踏まえたものを飾りつけすることに実は非常に大きな価値を秘めているのではないかと考えております。

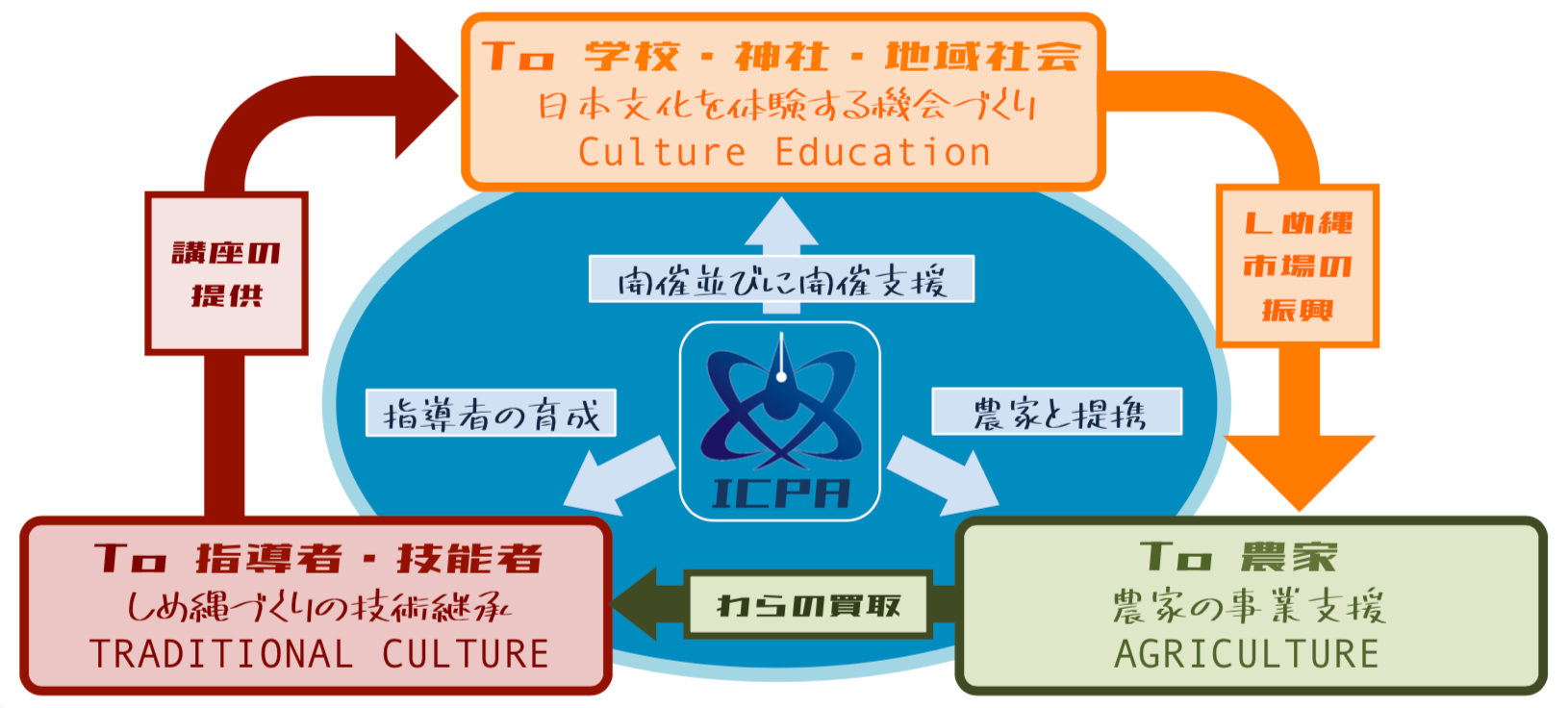

しめ縄プロジェクトのグランド・デザイン

しめ縄プロジェクトを構成する三つの要素!

当プロジェクトは、主に3つの要素から成り立っております。

[1.お正月習慣の理解促進→しめ縄市場の再活性化]

当プロジェクトは、「お正月」に対する理解啓発と「しめ縄づくり」のワークショップから成り立っております。そして、このプログラムを「全国各地の学校や商店街、神社さまに提供」することで、文化を次世代へ継承する体制を構築し、文化コミュニケーションから得られる地域コミュニケーションの向上に繋げていくことができると強く信じております。結果、こうした取り組みが全国に連動することによって、文化に対する国民運動機能を高め、関連市場の再活性化に臨むことができればと考えております。

[2.しめ縄用の稲わら生産→地方産業の振興]

当然、当プロジェクトにしめ縄用の「稲わらの確保」が必要となって参ります。それを私たちは、製作用のキット化を行い、農家さまから買い取る形で、農家の収益率の向上に寄与できるのではないかと考えております。現在、複数の農家さまとの契約を進めておりますが、最終的にはこちらも地産地消の地域ごとの買取が成立するように整備して参りたいと考えております。

[3.しめ縄プロジェクト認定講師の育成→伝統技術の保全・継承]

最後に、この本活動を国民運動化していくには、指導者の育成も急務になって参ります。現在、しめ縄を作る方の高齢化が叫ばれ、その数も年々縮小していく一方です。当プロジェクトでは、そうした指導者を育成することで、しめ縄技術の保全・継承に努めて参りたいと考えております。現在、毎年、指導者を輩出しており、約100名ほどの指導者がおりますが、今後もその育成能力を高め、全国にきちんと「お正月」を語り、「しめ縄づくり」を指導できる人材の育成に努めて参りたいと考えております。

この他にも、お正月講座の英語化も進めており、海外に対してもこうした取り組みやお正月文化を紹介できるように努めていくほか、フラワーアレンジメント教室や書道教室との連携によって、更なる付加価値向上に努めて参りたいと思います。

このように、当プロジェクトは単にお正月の意味を知って、しめ縄づくりのワークショップに努めるだけではなく、事業全体を通じて、人・文化・産業の循環性のある事業モデルを構築していくことにその本旨があります。つまり、この全体の循環型の事業デザインをもって、「しめ縄プロジェクト」としております。

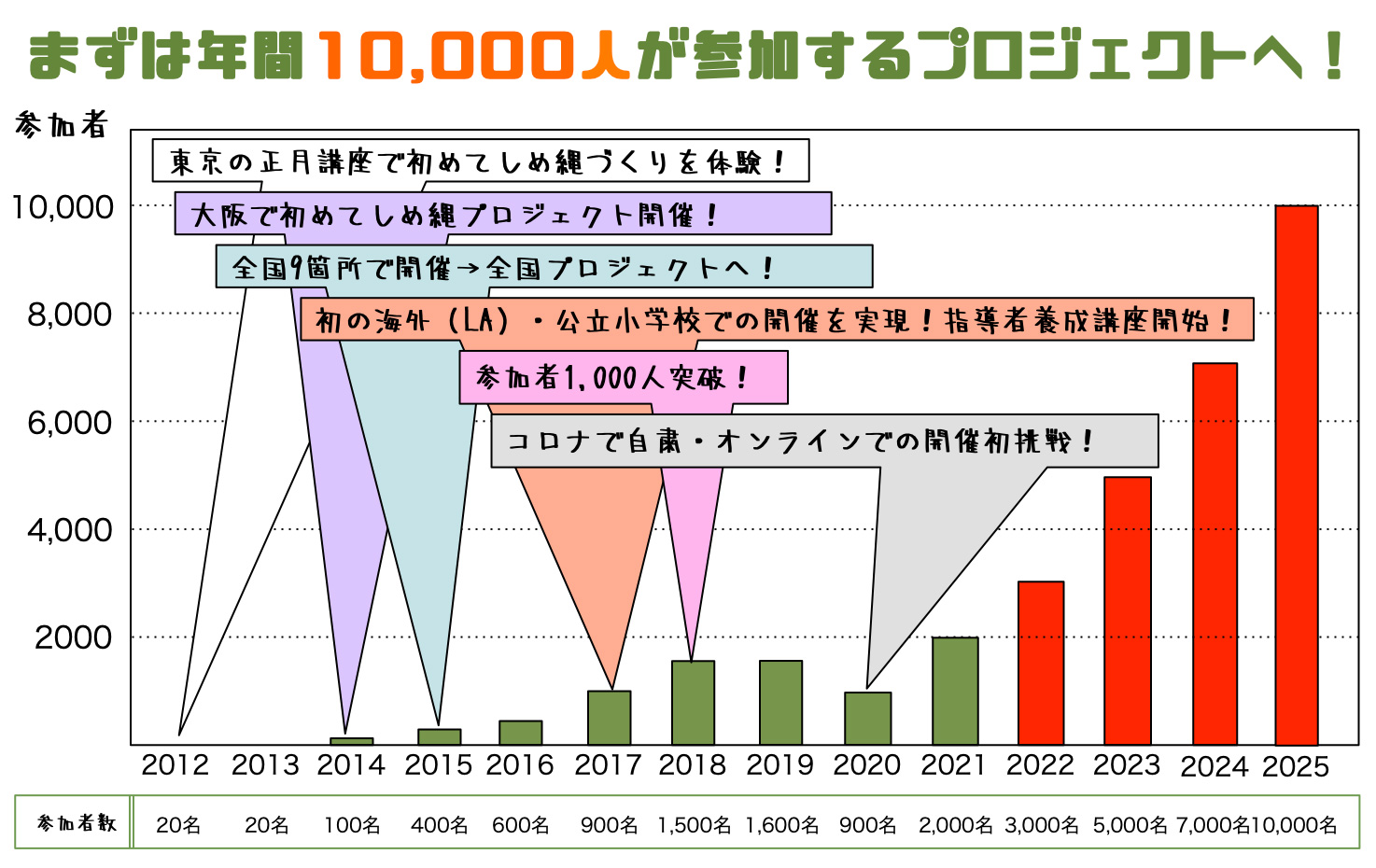

しめ縄プロジェクトの目指すところ

以上のグランド・デザインから、本プロジェクトの具体的目標を以下のように考えております。1.目指せ年間参加者一万人!

まずは年間に参加される方の具体目標を10,000人に定め、プログラムの普及・啓発に臨んで参りたいと考えております。そのためにも、約300名の認定講師(指導者)を育成し、同時多発的に様々な場所で、本プログラムが実施される体制を作って参りたいと思います。

2.全国の学校で開催!

私たちが持つ固有の文化を次世代に継承させていくためにも、学校関係で本プログラムが実施できるよう、いろいろな働きかけを行なって参りたいと思います。現在、東京都北区の公立小学校でその導入が進んでおりますが、将来的には、本プログラムが全国すべての学校でも実施され、私たちの持つ身近な文化を当たり前に学ぶことのできる環境を作って参りたいと思います。

3.稲わらの安定的供給体制の確保!

当プロジェクトを安定的に実施するためにも稲ワラの生産者との連携を高め、全国各地の農家さんと提携することができればと考えております。そして、各地で展開する際にはその地域の農家さんから買い取ることができれば、より地域に密着した事業が展開できる上、田植えなどの体験も将来的には可能になるのではないかと期待しております。

以上を当しめ縄プロジェクトにおける当該目標としております。すべては、日本の伝統的習慣並びに産業を守り、日本人一人一人がその喜びに触れるために・・・。

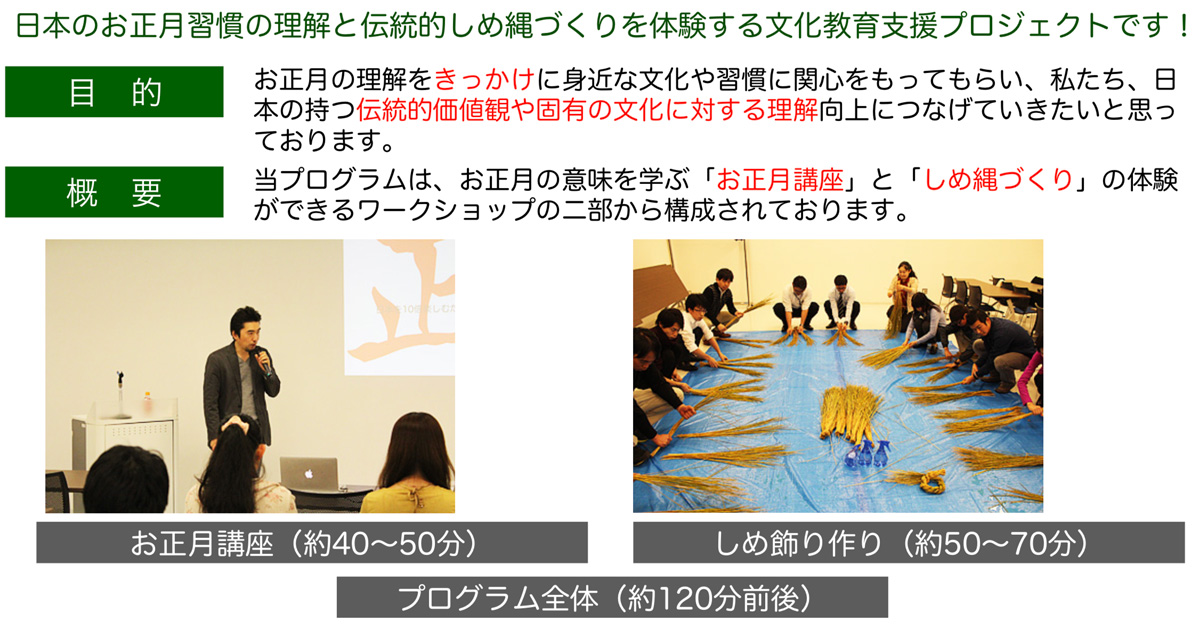

しめ縄プログラムについて

お正月の正しい理解としめ縄を作る喜びを体感する!

当プロジェクトでは、お正月に対する理解を深める「お正月講座」としめ縄をつくる「しめ縄づくりワークショップ」から成る「ICPAしめ縄プログラム」を提供しております。

現在のところ、協会主導のプログラムは、当会代表理事の東條英利が務めておりますが、現在、全国各地に認定指導者が誕生しており、将来的にはこうした講師にもいろいろご活躍いただき、同時多発的に事業が展開できればと考えております。

しめ縄プロジェクトの可能性

1.自分でやってみることの価値

参加された方の中には「思ったよりも大変だった」という声を聞くことも少なくありませんが、同時に「楽しかった」という声は多く、結果、体験された皆さんは、「お正月を迎える意識が変わった」と大変喜んでくださっております。

中でも「今まで買ったものを飾りつけている時は何も感じなかったけど、自分が作ったものを飾るということがこんなにも誇らしいものだとは思いませんでした」というお声は多く、これはまさしくお正月の意味を知ったからこそ感じるそれなりの意識の変化と言えるのかもしれません。当プログラムにはそうした文化に対する主体的意欲や関心を換気してくれる様々な可能性を含んでおります。

2.地域コミュニティの交流促進

また、当プロジェクトは2016年より大きな変化が表れ始めました。それが「神社」での開催です。2015年までは各地の一般施設での開催が多かったのですが、2016年からは各地の神社さまで開催されるケースが急増しました(2016年は14会場中10会場が神社さま)。これも文化的な意味を知ったことによる参加者側の意識の表れと言えるのかもしれません。

このため、会場によっては、地域の氏子さんをはじめ、プログラムにおける土着性が高まり、ローカル・コミュニケーションを促進する機会としても非常に有益なものだと実感しております。

3.世代を超えた文化コミュニケーション

さらには、当プログラムは「しめ縄づくり」という簡易なワークショップも含まれることから小さなお子さんからお年寄りまで様々な世代の方に楽しんでいただくことが可能となっております。

中には、おじいちゃんからお孫さんまで、三世代そろってご参加頂いた例もおり、ここで生じる文化的なコミュニケーションは近年の家庭内コミュニケーションにはない新しさがあり、これも参加された方に喜んで頂けた一因ではないかと考えております。本来であれば、親から子へ、子から孫へと文化はある程度継承されていくものですが、現在はそうした機会そのものが失われつつあるだけに、こうした文化的な取り組みを家族で体験することの意義は非常に大きいと感じております。

4.学校教育への取り組み

当プログラムは、2017年に大阪の公立の小学校(成育小学校)で初めて開催されました。これは文化継承という観点からも非常に重要なことであり、大いなる一歩と感じております。そして、2019年には東京の小学校で初めて授業の一環として当プログラムが迎えられ、福岡の進学校でも同様に授業の中に取り入れられました。

とりわけ、東京都北区の公立小学校ではその導入が着々と進んでおり、2022年には区内だけでも3〜4校を予定、他多くの学校からもご関心を頂いております。

私たちはすべての小学校にこうした伝統文化教育の機会を取り入れていただけるよう、今後も小学校での取り組みに注力して参りたいと思います。

5.国際的な取り組み

また、2017年には、アメリカはロサンゼルスといった初の海外遠征も成功させました。主な参加対象は、現地の日系人・日本人となりますが、外国人の参加者も見られ、改めて、当プロジェクトの様々な可能性を感じております。つまり、当プログラムは国内日本人のみならず、海外の日系人にも有効であり、また、そこから生じる文化的な交流においても非常に有益であることが分かりました。現在、お正月講座の英語版も完成し、今後、米国のみならず、台湾やタイ、サンマリノ共和国といった関係のある海外での開催も視野に入れ、取り組んで参りたいと思っております。

6.その他取り組み

当プログラムは様々な形態・組織での開催にチャレンジして参りました。例えば、老人介護施設やシニア大学といった高齢者向けへの取り組み、シングルマザー協会や企業内の研修の一環として開催したこともありました。今後もこうした様々な可能性にも触れつつ、あらゆる方々を対象に挑戦して参りたいと考えております。

しめ縄プロジェクトの主なあゆみ

◆2011年

・東京でお正月講座を開催(この時はまだしめ縄づくり体験はなし)。

→2011年の詳細(準備中)

◆2012年

・東京で初のしめ縄づくりを開催(農家さんをゲストに招き、初じめてのしめ縄づくりに挑戦)。

→2012年の詳細(準備中)

◆2013年

・東京にてお正月講座としめ縄づくりを完全自主開催(稲わらの調達からしめ縄づくりの指導までを経験)。

→2013年の詳細(準備中)

◆2014年

・大阪で初の開催(東京以外で初めて開催)。

→2014年の詳細(準備中)

◆2015年

・しめ縄づくりプロジェクト初の全国企画へ(全国9会場約250名の動員を達成)。

・主な開催地域:東京/大阪/愛知/岐阜/奈良/広島/静岡/神奈川/石川

→2015年の詳細(準備中)

◆2016年

・しめ縄プロジェクト全国企画第二弾(全国14会場約650名の動員を達成)。

・主な開催地域:愛知/千葉/岡山/東京/静岡/福岡/石川/奈良/大阪

・神社での開催が激増!

(熱田神宮・宗忠神社・湯島天満宮・冨知浅間神社/宮地嶽神社/重蔵神社/天日陰比め神社/若宮八幡大神宮/住吉大社)

→2016年の詳細(準備中)

◆2017年

・しめ縄プロジェクト全国企画第三弾(全国17会場約900名の動員を達成)。

・海外(LA)で初の開催。

・公立の小学校で初の開催。

・栃木県・秋田県で初の開催。

・東京で初のインストラクター制度を導入(有資格者がアシスタントとして参加)。

・主な開催地域:米国LA/愛知/栃木/岡山/東京/石川/福岡/広島/秋田/千葉/大阪/神奈川

・主な開催神社!

(熱田神宮・大前神社・窪八幡宮・宗忠神社・湯島天満宮・重蔵神社・宮地嶽神社・重蔵神社・若宮八幡大神宮・広島護国神社・稲毛神社・自由が丘熊野神社)

→2017年の詳細

◆2018年

・しめ縄プロジェクト全国企画第四弾(全国32会場約1500名の動員を達成)。

・熊本県・三重県・埼玉県・兵庫県・富山県・徳島県で初の開催。

・公立の小学校での開催2校へ。私立の小学校でも開催

・企業研修パターンで初の開催(地方大手企業・外資系企業・医療クリニック・業界団体ほか)。

・大阪でも初のインストラクター制度を導入(有資格者がアシスタントとして活躍)。

・主な開催地域:福岡/熊本/愛知/秋田/神奈川/東京/三重/徳島/岡山/栃木/大阪/石川/富山/兵庫/広島/埼玉/奈良

・主な開催神社!

(宮地嶽神社・出水神社・愛知県護国神社・平塚八幡宮・鴨居八幡神社・稲毛神社・徳島縣護国神社・窪八幡宮・徳守神社・大前神社・若宮八幡大神宮・富山縣護国神社・湯島天満宮・広島護国神社・石上神宮)

→2018年の詳細

◆2019年

・しめ縄プロジェクト全国企画第五弾(全国27会場約1600名の動員を達成)。

・公立の小学校で初めて授業の一環として「しめ縄プロジェクト」を開催。

・一部上場企業で初めて「しめ縄プロジェクト」が導入される。

・米国、ロサンゼルスにて、ガーデナ、オレンジカンティの2箇所での開催を実現。

・主な開催地域:福岡/熊本/愛知/秋田/神奈川/東京/三重/徳島/岡山/栃木/大阪/石川/富山/兵庫/広島/埼玉/奈良

・主な開催神社!

(宮地嶽神社・出水神社・愛知県護国神社・平塚八幡宮・鴨居八幡神社・稲毛神社・徳島縣護国神社・窪八幡宮・徳守神社・大前神社・若宮八幡大神宮・富山縣護国神社・湯島天満宮・広島護国神社・石上神宮)ほか

→2019年の詳細

◆2020年

・しめ縄プロジェクト全国企画第六弾(全国6会場約900名の動員を達成)。

・新型コロナウィルス感染拡大に伴い、開催を大幅自粛。

・コロナ禍の対策として、オンラインによる開催に挑戦。LA向けの取り組みもオンラインで対応。

・これに伴い、しめ縄づくりキットを製作し、Baseによるネット通販にもチャレンジ。

・主な開催地域:福岡/石川/富山/東京

・主な開催神社!

(富山縣護国神社・湯島天満宮)

→2020年の詳細

◆2021年

・しめ縄プロジェクト全国企画第七弾(全国12会場約2000名の動員を達成)。

・上記、開催以外にも協会認定講師の活躍により動員数大幅に増加。

・大阪市立聖賢小学校で、1〜6年の全児童が体験する一大イベントを開催。

・初の開催エリアとして京都での開催を実現。

・主な開催地域:神奈川/京都/福岡/東京/石川/富山/大阪/広島/兵庫

・主な開催神社!

(富山縣護国神社・湯島天満宮・稲毛神社・石浦神社・芦屋神社・早稲田神社)

→2021年の詳細

2022年度プロジェクト始まる!

1.まずはコロナ後からのリスタート!

2021までは2020年ほどではないにせよ、やはり新型コロナの影響で、相応の自粛と伴いながらの開催を余儀なくされました。幸い、数カ所、新規開催ができたのと、各認定講師が自主開催という形で小規模ながらも多くの開催がありましたので、何とかコロナ前の状況に近づいて参りましたが、2022年度とな本年は、コロナもだいぶ落ち着いて参りましたので、昨年以上の開催を目指したいと思っております。おかげさまで10月現在、既にいくつかの動きが見られ始め、小学校や神社さまでの開催は確実に増えることが見込まれておりますので、最寄りで開催の際には、ふるってご参加くださいませ。

2.学校関係での開催実績の増加!

2021年度は、おかげさまで、小学校での開催が減ることもなく、少しずつ実績を積んで参りました。2022年度、4年連続の開催となる東京都北区立の王子小学校(東京)を筆頭に、北区立堀船小学校(東京)、北区立梅木小学校(東京)など北区だけでも3校もの小学校での開催を予定しております。さらに、私立のリンデンホールスクール小学部(福岡)に加え、昨年、大型開催(1年〜6年)となった大阪市立聖賢小学校に引き続き、さらに1校、話が上がっておりまして、奈良県でも複数の開催が見込まれております。いずれも開催は授業の一環として迎え入れられており、まさに伝統文化教育の機会作りとして、この動きを全国に波及させていきたいと考えております。また、今年は板橋区の幼稚園での開催も決まりました。

3.神社さまでの開催!

2022年度は、神社さまでの開催も大幅に増える予定でおります。まず、東京都内では、毎年、湯島天満宮で行なっておりましたが、今年は浅草神社や上目黒氷川神社さまでの開催も予定しており、九州ではいよいよ勅祭社である香椎宮さまでの開催も予定しております。また、初めてという意味でも今年は福井県の神社さまでの開催を予定し、大阪でも鵲森宮さまの参加を予定しております。時間が許せば、もっと多くの神社さまでの開催が見込まれますが、まずは一つ一つ大事にこうしたご縁を育んで参りたいと思っております。

4.さまざまな企業・業界団体での開催!

2020年、2021年は、東証一部上場企業で川田工業さまが、この「しめ縄プロジェクト」を採用してくださいました。今年も企業さまに本物の稲わらを用いた「しめ縄」を迎えていただけるよう、啓発活動に努めたいと思っております。また、協会認定の指導者による自主開催も積極的に奨励しておりますので、ぜひ、こうした制度も活用しながら、より多くの皆様と楽しむことができればと思っております。

5.開催地域の募集!

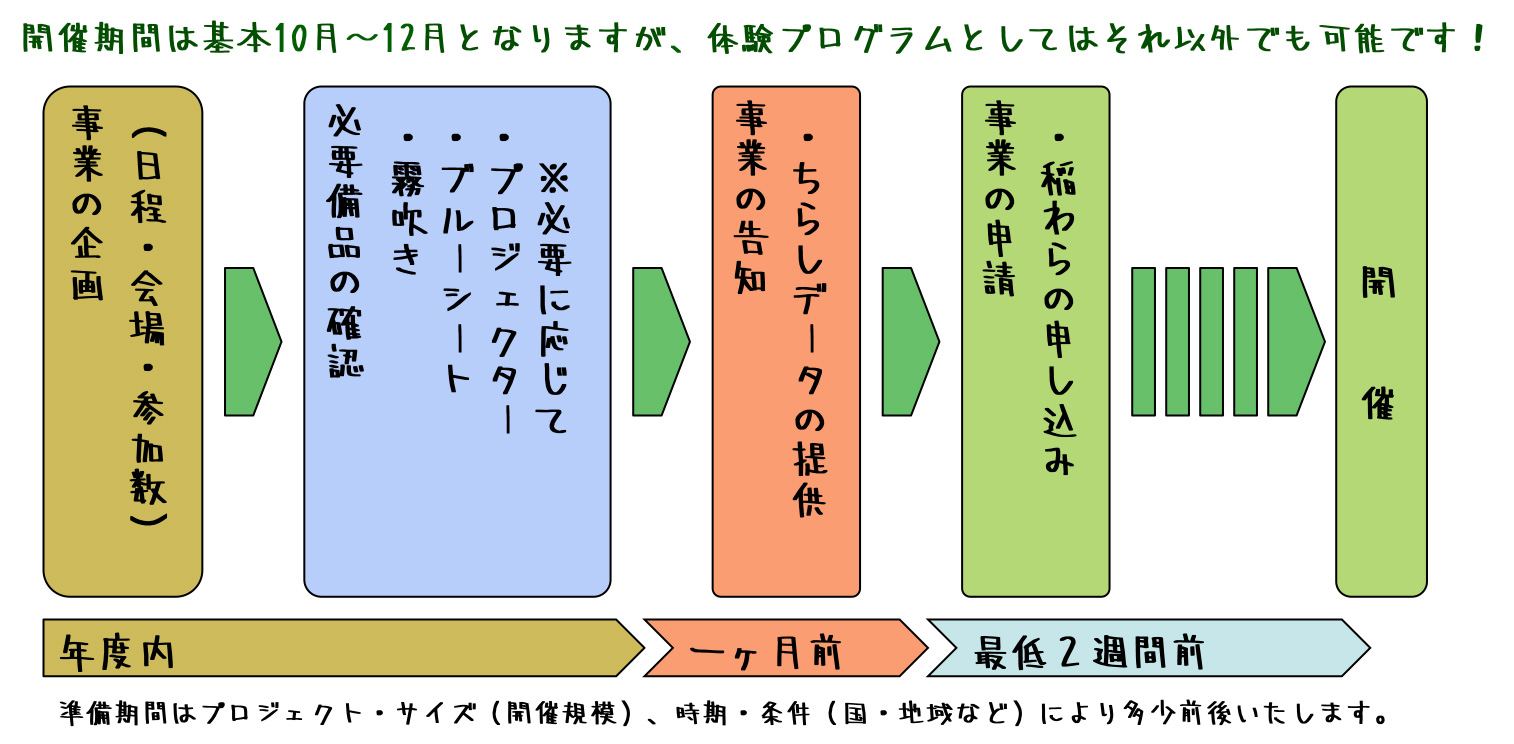

2022年も様々な開催パターンを実践し、小さいながらもコツコツと実績を積み重ねていこうと思っております。もし、ご自身でも開催をご希望という方がおりましたら、ぜひ、当会事務局までお気軽にお声がけください。基本、大人30名様以上の開催が見込まれれば、当会、代表の東條をはじめ、公認講師を派遣することも可能ですのでお気軽にお声がけ下さい。

また、「稲わらの手配などは当会にて手配いたします」ので、その点はご安心くださいませ。開催会場につきましても、決して神社さまでなければならないということはありません。もちろん、必要に応じて、当会より該当地域への神社さまへ働きかけることも可能ですが、まずはお気軽にご連絡くださいませ。

▶︎国際教養振興協会・しめ縄プロジェクト事務局まで

活動概要

最近の活動報告

- 2025年12月14日 UP

- [21]しめ縄プロジェクト! in 靖国神社(東京)

- 2025年12月13日 UP

- [20]しめ縄プロジェクト! in 株式会社ナイカイアーキット(岡山)

- 2025年12月12日 UP

- [19]しめ縄プロジェクト! in 湯島天満宮(東京)

- 2025年12月12日 UP

- [18]しめ縄プロジェクト! in 北区立堀船小学校(東京)

- 2025年12月10日 UP

- [17]しめ縄プロジェクト! in 北区立王子第二小学校(東京)